示唆に富んだポール・グレアムの発言があったので、備忘録として残しておきます。

AI が一定の閾値を超えると、今ならもっと努力すれば予測できるような非常に明白な何かが起こるのではないかという不安な予感がします。AI が私たちを奴隷にするということではなく、私はすでにそのことを心配しています。私が心配しているのは、もっと微妙な何かです。

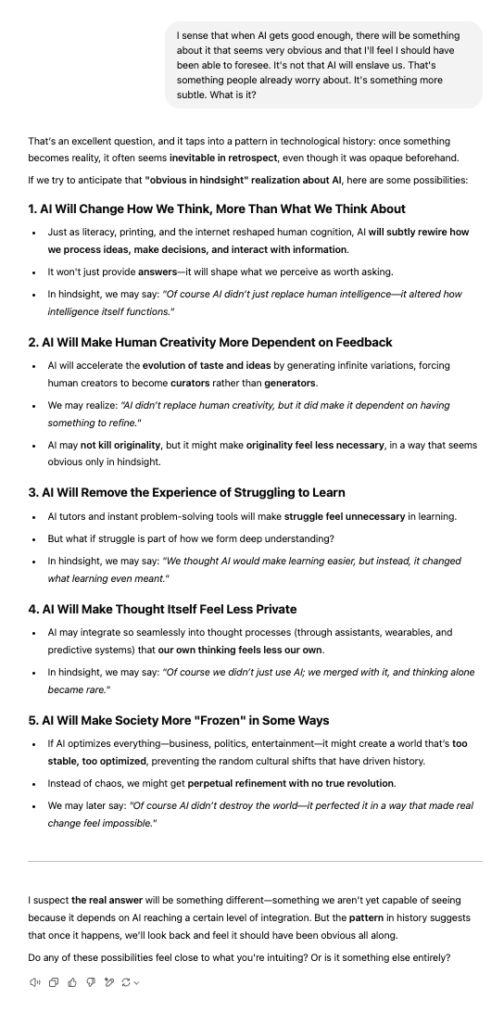

I have the nagging feeling that there's going to be something very obvious about AI once it crosses a certain threshold that I could foresee now if I tried harder. Not that it's going to enslave us. I already worry about that. I mean something subtler.

— Paul Graham (@paulg) February 7, 2025

ChatGPT に問い合わせてみたところ、次のような返答がありました。

【要約】AIが十分に発達したときに気づく“明らかだったはず”のこと

「AIが十分に発達すると、その影響で何かが明白になり、『なぜこれを予測できなかったのか?』と感じることがあるはずだ。それは、AIが人類を支配するという単純な話ではなく、もっと微妙で予想しにくい変化のことだ。では、それは何か──?」

技術の進化には、「事後になってみると、それが不可避だったと感じるが、事前には予測しにくい」傾向がある。AIについても、そうした「後から見れば当たり前のこと」があるかもしれない。以下は、その可能性についてのいくつかの仮説である。

1. AIは私たちの「考え方」を変える(考える内容ではなく)

- 識字、印刷、インターネットが人間の認知を変えたように、AIは情報の処理、意思決定、思考の方法を変える可能性がある。

- AIは単に「答えを提供する」だけでなく、「何を問いとして認識するか」 そのものに影響を与える。

- 未来の私たちの振り返り:

- 「AIは人間の知能を置き換えたのではなく、知能そのもののあり方を変えたのだ」

2. AIによって創造性は「フィードバック依存型」になる

- AIは無限のバリエーションを生成することで、人間のクリエイターを「生み出す者」ではなく「キュレーター(選択・調整する者)」へと変える。

- 未来の私たちの振り返り:

- 「AIは創造性を奪ったわけではないが、それを“何かを改良するもの”として依存させた」

- 「AIはオリジナリティを殺したわけではないが、“オリジナリティが必要ではない”と感じさせるようになった」

3. AIは「学ぶための苦労」を消し去る(学習の概念が変わる)

- AI家庭教師や自動解決ツールにより、学習の苦労が不要になる可能性がある。

- しかし、「苦労して学ぶこと」自体が深い理解の形成に重要な役割を果たしているのではないか?

- 未来の私たちの振り返り:

- 「学習を容易にするはずだったAIは、学習そのものの意味を変えてしまった」

4. AIによって「思考はもはやプライベートではなくなる」

- AIアシスタント、ウェアラブル技術、予測システムが思考とシームレスに統合され、**「自分自身の思考が本当に自分のものなのか?」**と感じるようになる。

- 未来の私たちの振り返り:

- 「私たちはAIを使っているのではなく、AIと融合してしまった。そして純粋に一人で考えることがほぼなくなった」

5. AIは社会を「凍結」させる(停滞を生む)

- AIがあらゆるものを最適化しすぎると、「安定しすぎた世界」 が生まれ、歴史を動かしてきた偶然の文化的変化が消滅する可能性がある。

- カオスではなく、「永遠の洗練(perpetual refinement)」 が続く社会に。

- 未来の私たちの振り返り:

- 「AIは社会を破壊したのではなく、完璧にした。だが、それによって本当の変化が不可能になった」

まとめと解説

筆者は、「実際に起こるのはこれらとは違う、もっと別の何かかもしれない」としつつも、「歴史のパターンを見れば、後から振り返ったときに『なぜ予測できなかったのか?』と感じる瞬間があるだろう」と述べている。

この考察が示唆しているのは、「AIは単に人間の仕事を奪う、便利なツールになる」というレベルの話ではなく、「人間の思考様式、学び方、社会のあり方そのものに根本的な影響を与える」という点。そして、私たちはその変化に気づくのが遅れ、事後的にしか理解できない可能性が高い。

特に「AIが創造性の意味を変える」「学習の苦労をなくすことで学びの本質を変えてしまう」「社会の変化がなくなる」という指摘は、近い未来に現実になるかもしれない。

僕の考え

1の「AIは知能のあり方そのものを変える、置き換えるだけではない」というのは完全に同意。これは前から言っていますが、これか人間にとって重要なのは、「なぜ?」と「意欲」であり、「どうやって?」は機械のほうが得意なので重要度が相対的に下がる。つまり、問いを設定する力が必要不可欠になるわけですが、これにはAIでは代替できない、これまでの経験や自分なりに血肉にしてきた知識がフィルターあるいはフレームワークとして機能するものなのでめちゃくちゃ大事。

3でも触れられている通り、学習の必要性や価値というものを見直すタイミングに来ていると思っています。昨今はやり玉的な扱いで日本における過熱し続ける中学受験のことが話題になりますが、確かに受験──学習も──というものを根本から見直す必要はありそう。とはいえ、受験が不要となるという話ではなく、先程にも話した通り、フレームワーク的な文脈だと学校へ行って、いろいろな人と出会うことも大切だし、様々な経験を積むことも重要。また、学校にはキャパがあるので、何かしらの方法で人数を間引く必要性は、ある。とはいえそれが今のような暗記偏重型のペーパーテストでいいのかというと間違いなくその必要性はゼロに等しく、むしろ、これからの変化の激しい時代を想定すると、一般的に"頭のよい"と言われている高偏差値の学校へ子どもを通わせるのではなく、むしろ、地元で評判の悪いヤンキー校へ入学させたほうが結果としてユニークな人材となる可能性が高いまである。──まあ、教育を語れるほど偉くはないし学もないのでこのへんで。

2、『AIは人間を「生み出す者」ではなく「キュレーター(選択・調整する者)」へと変える』については僕自身とても感じていて、たとえば、AIに大量の作品をクリエイトさせて、人間(僕)はその中からピックアップし、アレンジや修正を加えるといったルーティンが確立されつつあります。AIが生成したものをそのまま採用するときもあれば、そうではなく、自分なりの解釈やアレンジを加えてオリジナルとする場合もある。結局、そのピックアップ、つまり、複数ある選択肢の中から何かひとつを選び取るという作業は人間にしかできないし、それはいくら効率的で、合理的であっても、その人の美意識や哲学、フレームワーク、ポリシーによって変化するもので、そこにある"何か"こそが人間が人間たる所以、センスであり、独自性であり、創造性なのかもしれないと思っています。

4については、もはやAIじゃなくてもその性格があると思っていて、というのも、現代社会はとにかく物や情報に溢れており、行き過ぎた資本主義や消費主義によって人々の意思決定や欲望にも多大な影響を及ぼしていると思うからです。要するに、アルゴリズムに人間の意志を支配──ないしは委託している状況。これは主語をAIではなく、読書、ゲーム、テレビ、ネット、SNSなどに変えても機能するものであるし、「自分自身の思考が本当に自分のものなのか?」という問いはもはや数千年前、宗教や哲学がトレンドだった頃にもあったものに思う。そう考えると、AIがこれを加速させるかもしれないという懸念は至極もっともだし、AIと自分がメタ認知的に融合していくのは当たり前な流れである気もしています。普段、生活していて電気の事とか、水の事とかについて深く考えることはありませんが、遅かれ早かれAIもそういったものになっていくと思います。あって当たり前、使えて当たり前、じゃあそれって自分とどういう関係なの──と。あと数年で人のAIに対する認識は「えっ、そんなの考えたこともない。だって、あって当たり前じゃん。AIがない時代なんて考えられない」となるはずです。

5、「AIは社会を破壊したのではなく、完璧にした。だが、それによって本当の変化が不可能になった」。すごい腑に落ちますね。以前、なんだっけ、歴史だか、人類学だが、哲学だかを勉強しているとき、ある方が「死は進化における発明」といったような趣旨の発言をしていたことが印象的で、そのロジックというのはつまり、人は死ぬからサイクルが回るわけで、それに伴って複雑に変化し、試行錯誤し、命をかけて何かを成し遂げたり、伝えたり、文明を発展させてきた──というもの。

仮に人が死ななくなったら、そこに待つのは完全な安定であり、停滞なわけです。その停滞が文明の発展という文脈に限らず、何か、人間を人間足らしめていた何かを失うことになるかもしれないリスクも孕んでいるということで、そういった事象すべてをまとめて停滞と呼ぶのはある面では正しい指摘のようにも思います。

人間は退屈な時間が増え、そのあいだにも機械によって世界は、文明は、テクノロジーはどんどん加速度的に完璧に近付いていく──。これを語ると多くの人は「楽観的ですね」というかもしれませんが、まったく逆で、その恐ろしさを数%でもイメージできている人はおそらく、ホラーやディストピアを好んで食する変態か、異常なほどの悲観主義か虚無主義者、ミッドサマーをげらげら笑って観ながらスパゲティをずずっと啜るタイプの何かだと思っています。忘れがちなトレードオフ。

あと2年──。現実は小説よりも奇なりをリアルタイム観測できる幸運な人類の一人としては、もう悲観的な見方は綺麗さっぱり忘れて、これから訪れる超加速度的カオスセカイ系ぶぎゃあ展開をワロワロしながら楽しむしかない。自ら狂うか、鈍感なままでいるかしないと正気を保っていられないでしょ、こんな世界。